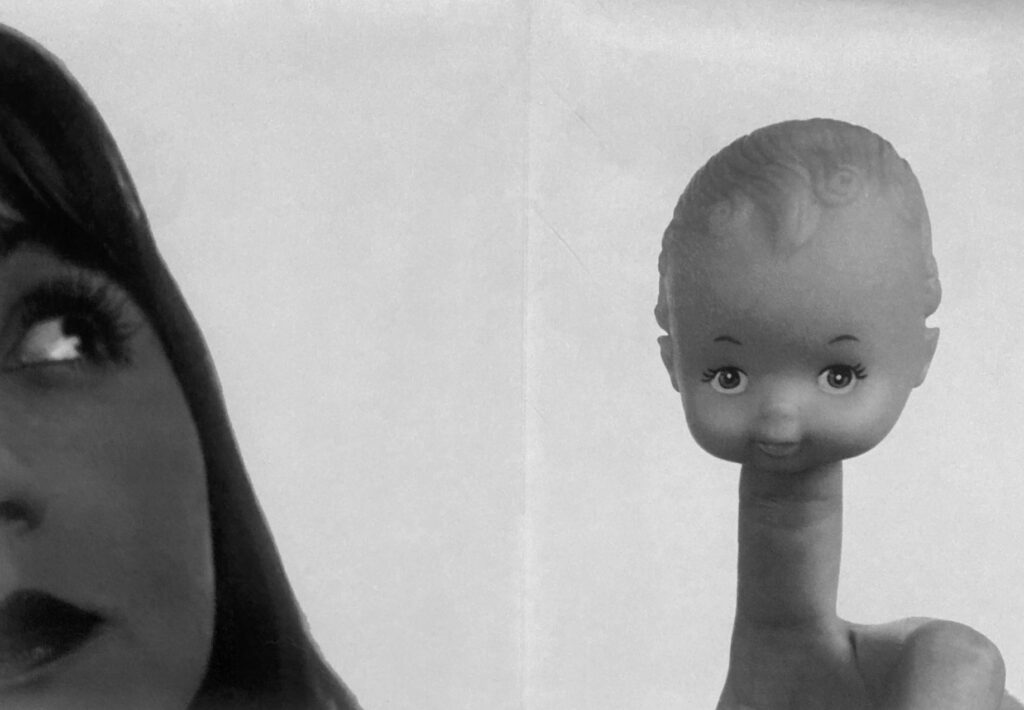

di Lucia Tancredi

intervista tratta dal mensile di scrittura ricreativa ev, anno I, Bambole, numero 9, dicembre 2000

L’inverno è tanto scrupoloso nel suo ordine che su certi muri, dilavati dalla pioggia, i manifesti resistono poco e si accordano subito alla simmetria dei bianchi, dei neri e dei grigi. C’è un manifesto con Monica Guerritore, l’affiches del suo ultimo lavoro teatrale Madame Bovary. C’è solo il suo viso, un ovale dall’orlo netto, pulito e gli occhi che sembrano bere ogni sguardo. Fra qualche giorno devo incontrare Monica Guerritore e mi mette di buon animo il fatto che quel manifesto resista, che quel viso chiaro non sia stato per nulla butterato dalla pioggia. Ho sempre trovato Monica Guerritore molto bella, bella della sensualità naturale di certi fiori bianchi che, come certe donne, sembrano non aver bisogno di altro, il colore, il fiocco, la giarrettiera per il richiamo. Ho ancora in mente la messa in scena di Strehler del Giardino dei ciliegi: tutti gli attori vestiti di bianco in una scenografia aerea di diafani satin. In quelle immagini Monica quindicenne sembrava appena uscita da uno dei versi di Rilke, di quelli in cui fanciulle come gigli siedono sul bordo delle fontane, con la bocca socchiusa piena di perle. Nel manifesto lei non sembra più un giglio, ma un’immensa camelia, sul punto di incendiarsi. Vado ad incontrare Monica Guerritore nel teatro di una piccola città di provincia. Nel foyer c’è un cesto di grandi rose rosse che sembrano dover scoppiare come petardi. Sto aspettando, rivedo le domande con imbarazzo. Non ho mai amato Emma Bovary. Se penso a lei mi figuro una puledra impazzita, una madre delle lacrime, un manichino da sarto senza gambe, dentro come un torsolo cavato della polpa. Mi portano per un pertugio nel ventre nudo del teatro. Lei è in un camerino spoglio, senza scorta di rose. È come nel manifesto, con lo sguardo che si beve ogni cosa, anche la pioggia sporca che batte in diagonale.

Il problema del suo nuovo personaggio, Emma, è doversi misurare con lo scarto tra quello che lei desidera e quello che le offre il mondo. La sua generosità, che la fa aprire al mondo, è anche la sua rovina, la causa della sua dissipazione. Questo meccanismo alienante è tipico delle donne o di chiunque si apre al sogno?

La mia formazione deve molto alla psicologia junghiana: abita dentro di noi non una figura sola – l’io eroico, il padre, il super io che muove le azioni – ma tutto un piccolo popolo. Ognuno di noi è una casa, abitata da figure psichiche autonome ed autentiche, sia maschili che femminili, che si raccontano. L’anima le accoglie tutte e le ascolta. Dice il mito greco che l’anima, Psiche, è una fanciulla “errante”, nel senso che fugge, cerca, si muove, ma in questo suo errare sbaglia, tradisce il suo sentiero primigenio. Dove va non interessa né a me né a Emma. Lei è l’anima errante, il luogo del sogno a cui anela è un’esca, un pretesto. La sua consapevolezza è vaga. Lei sa solo che deve muoversi, anche a costo di sbagliare, perché questo è il suo istinto alla vita, questa è la sua rivelazione. La provincia francese, il matrimonio come follia, la monogamia tramandata come un gergo, sono le tante prigioni in cui l’anima si trova costretta e da cui deve evadere. Pena la morte, o la rassegnazione, che è cosa assai peggiore della morte. Penso ad Anna Karenina, alla Lupa. Come Don Chisciotte devono rigenerarsi muovendosi. È importante la forza che spinge ad errare abbandonando le convenzioni e le certezze consolanti, l’obiettivo non interessa. Anche gli uomini percepiscono questo: soffrono con Emma il travaglio dell’anima che si dibatte come una falena. Per me anche attraverso un personaggio femminile, che è mutevole per eccellenza, che si scioglie con le lune, che si trasforma nella maternità, gli uomini intendono meglio la camminanza dell’anima.

La generosità di Monica Guerritore è stata sempre quella di mostrarsi come donna e non offrirsi come bambola imprigionata nei clichès. Non è stato difficile professionalmente esporsi alle critiche di chi non permette di tradire i ruoli attesi?

È la differenza tra l’essere icone e l’essere babbole. L’icona è una caratteristica che viene

ripetuta. In modo bizantino. Ma l’arte moderna ha decostruito l’immagine, anche se questo concetto fa fatica ad essere adattato ai corpi vivi. Gabriele (Lavia) aveva scritto alla Loren per invitarla a rappresentare la Lupa. Lei ha declinato gentilmente dicendo che i suoi ruoli prevedono solo quelli di madre buona. Ma ho fiducia nel fatto che i tempi sono maturi. Il pubblico intende che non ho la coerenza dell’icona e la vocazione a fare la bambola. Mi tengo le rughe, le stimmate dei dolori, dei cambiamenti, la luminosità che mi viene dalla passione per il mio lavoro che svolgo con una generosità che, poi, il pubblico sa apprezzare.

Flaubert dichiara che Madame Bovary è trattata alla stregua di un albero o di una sedia, senza la compassione romantica dello scrittore per la sua eroina. Non c’è in questa affermazione il dramma della donna occidentale che vive solo nella misura in cui è guardata da un uomo? E lei non si è sentita guardata senza compassione dalla scrittura di Flaubert?

Io sono dell’idea che il patetismo e il romanticismo sono un filtro difettoso per guardare la realtà. Lo sguardo impietoso a volte è necessario. Emma rimane incinta e sogna nel figlio maschio la libertà e l’avventura che lei non ha mai avuto. Quando la levatrice dice che è femmina lei sviene. In poche parole Flaubert ha fotografato il dramma. È impietoso, terribile. Ma è questo lo sguardo tragico e grande della letteratura, Emma si infanga il vestito per andare all’appuntamento con Rodolfo. Quanto fango abbiamo attraversato per avere uno di questi sguardi? Il fango è necessario per penetrare dentro le cose, dentro la natura più nera, altrimenti non c’è catarsi. La donna che è disposta ad imbrattarsi nel fango segna la fine del regno delle bamboline. È un processo di crescita utile anche per gli uomini che hanno bisogno di donne vere, di compagne che possono ricambiare i loro sguardi. Perché non si può vivere sempre in guepiere per un uomo.

Nella sua biografia si sono sempre ricordati i suoi maestri, i suoi mentori: Strehler, Gabriele Lavia… Ma quali sono state le figure femminili che l’hanno aiutata a crescere?

Mia madre. Era una donna di carne, di sangue e di terra. Viveva il suo essere separata senza sensi di colpa e la sua femminilità senza imminenza del disastro. “La vita va avanti” era solita dire. E poi Valentina Cortese. Mi ha insegnato ad essere radicata nella realtà. Era mia madre nel Giardino dei ciliegi. Arrivava puntuale, lavorava senza mai lamentarsi, aiutava a montare i proiettori. Alla prima di Madame Bovary, finito lo spettacolo, mi ha trascinata nel camerino, si è tolta il turbante, le sue piume e mi ha asciugato i capelli con premura, per non farmi ammalare.

Se ironicamente dovesse scegliere un tipo di bambola, quale le piacerebbe rappresentare in questo momento?

Una matrioska.

Lo spettacolo è stato un successo. Anche il pubblico della piccola città di provincia, raccolta come una conchiglia all’ombra dei campanili, ha reagito con generosità a Monica Guerritore che faceva urlare il piccolo popolo della sua anima, dalle gole più profonde, immersa in una scenografia di acqua sporcata, di vero fango, da cui si risorge, però, come avviene il miracolo, dopo i giorni più spenti, della fioritura dei fiori bianchi, con gli ovari appena imburrati di miele. Perché le donne vere, di sangue e di carne, risorgono.

Le bambole fanno fatica a scrollarsi di dosso gli angoli retti. —